西脇 将伍(手話表現者)|ろうコミュニティの魅力の語り部へ

2025.04.08

手話表現者

2025.04.08

信念の込められた眼。想いそのものが紡がれる手話。

ろうの世界で育ち、聴の世界を知り、そして辿り着いた価値観と危機感。

高い好奇心とこれまでに無いアプローチで、ろうの新たな活躍の道を模索しているのが西脇将伍だ。

『手話表現者』と自らを名乗り多岐にわたり活動する彼の、譲れないアイデンティティと目指すべき未来とは―。

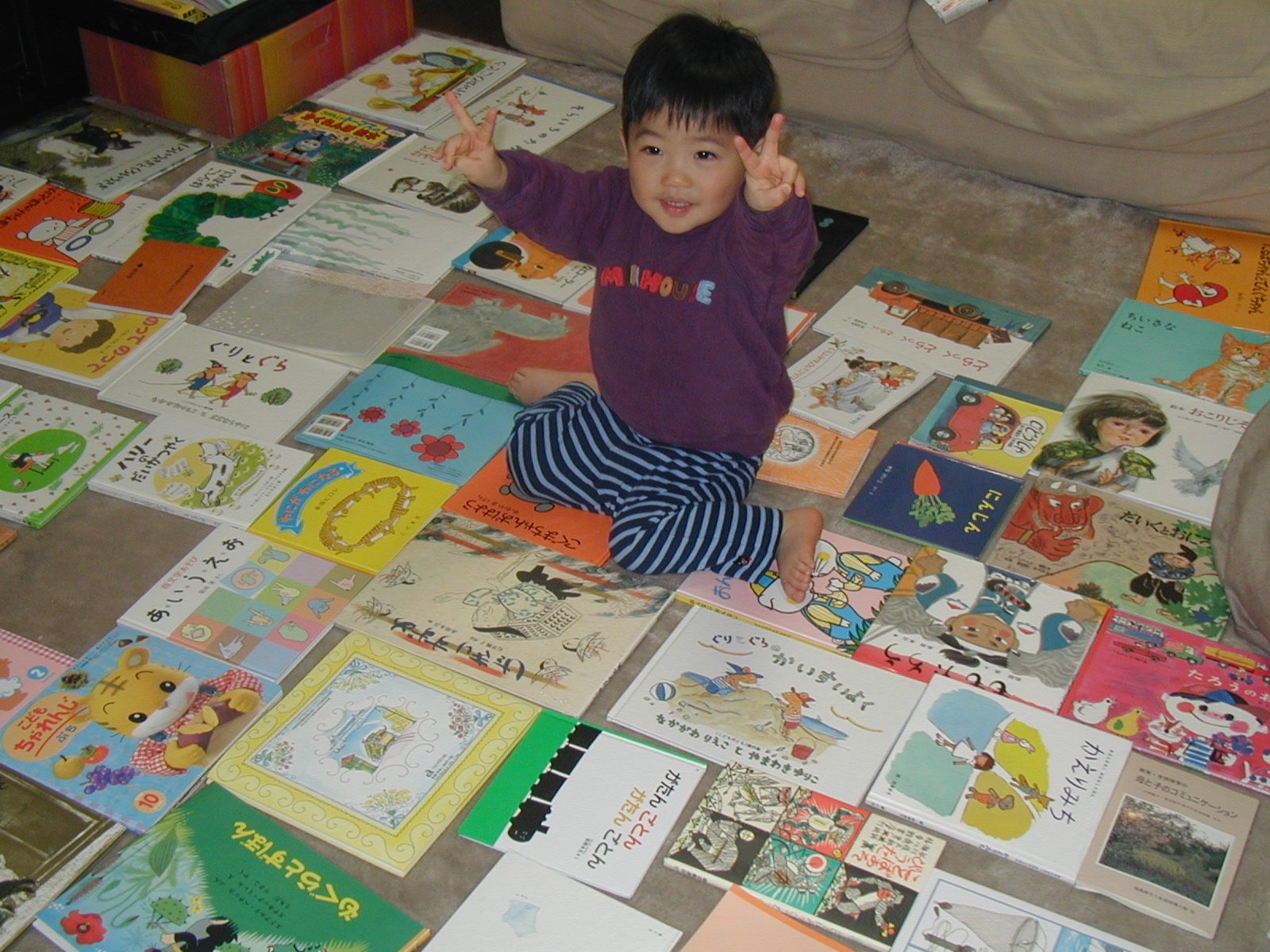

――子供の頃はどんなお子さんでしたか?

西脇 “POマン(ぽ・まん)と呼ばれていました。「ポ」というのが、手話で親指と小指を立てて鼻の辺りに持っていく手話で、「なんで」「どうやって」「思ったのと違う」などの表現になります。子供のときにこの「ポ」を多用していたので“POマン”と(笑)。本当にあらゆることに対して「ポ?」と言っていて、例えば家族旅行に行ったときに水が流れていると「ポ?(なんで?)」、喫茶店があれば「ポ?(どうしてここにあるの?)」と・・・。目に映るもの全てに興味を持っていたのでしょうね。それでなんでも「ポ?」と。両親はこの「ポ?」の嵐に大変だったろうと思います(笑)。

――特に興味があったことはどんなことでしょうか。

西脇 ろうの大人たちの、手話による会話にとても興味がありました。手話を見たい、自分でもやってみたいと強く思っていたのを覚えています。大人が使う“言葉”って子供とは違いますよね。僕はデフファミリーなので両親はもちろん、家に集まってくる人たちもほとんどがろう者でした。彼らが紡ぐ手話が大好きで、大人が話しているとつい夢中になり「これはどういう意味?」「今は何の話をしているの?」と「ポ?」がどんどん出てくるわけです。そんな勢いでどのお話にも首を突っ込むので、「あのお家は離婚した」などのセンシティブな話題にも「ポ?(なんで離婚したの)」と・・・(苦笑)。子供が立ち入ってはいけない大人の話にも、つい「ポ?」を投げかけてしまうくらいでした。

――中学まではろう学校の明晴学園に通っていました。そこに入ろうと思ったのはなぜですか?

西脇 実は僕が生まれて、ろうだとわかったときに、母はとてもショックだったようです。ろうの親からろうの子が生まれると「手話が通じるから嬉しいよね」と思う方もいるようですが、昭和生まれの母は苦しかったろう教育の時代を経験しているので、そういう辛い人生を息子も歩んでしまうのではないかという心配が先にあって・・・。そんな思いもあり、聴者の世界でも対等に生きるために、口話の教育をしていこうと。なので最初は、手話ではなく口話を推奨するろう学校(幼稚部)に通っていました。

――最初は口話を使う学校に通われたんですね。

西脇 はい、でも2~3歳くらいのときから、違和感を覚えるようになったんです。一番大きな出来事は絵本の読み聞かせでした。先生が子供たちの前に立って絵本を読んでくれるのですが、手話はなくて音声だけで。それでも他の子たちは楽しそうに笑っているんですね。でもそれは、内容を理解して笑っているのかというとそういうことでもなく、単純に絵本にいる動物の絵を見て「あ、きりんだ!ぞうだ!」と楽しんでいただけなんです。僕はというと・・・それでは退屈だったんです。どういうストーリーなのか、それぞれにある背景や気持ちもきちんと知りたかった。それが叶わない状況が“POマン”だった僕にはとても辛くて悲しくて・・・。その日の帰りの車の中で、大泣きしたんです。それで改めて母と話をして「先生が音声だけでペラペラと喋っていて、何を言っているかわからない!」と言うと、母が絵本を手話で読んでくれました。それでようやく内容がわかって、僕も笑うことができました。その僕の笑顔を見て、自分の息子には日本手話が必要なんだと気付いたんです。そんな両親の賛成もあり、手話が主要言語の明晴学園に入ることを決めました。

――明晴学園はどんな学校だったのでしょうか?

西脇 私立のろう学校は日本に2校だけととても珍しいのですが、その一つが明晴学園です。バイリンガル・バイカルチャラルな教育を行う学校で、日本手話と日本語、ろう文化と聴者の文化をそれぞれ教えています。授業は基本的に日本語と日本手話の2つの言語が使われ、質疑応答などの簡単なコミュニケーションは手話を使います。教科書や授業で使われるのは日本語なので、一日を通して授業では2つの言語を用いるんです。自由な校風も特徴で、主役は子供。子供の自主的な考えを尊重して、先生たちは最低限のサポートだけをしている印象でした。「わからなくてもいい」「間違ってもいいんだ」という雰囲気があるので、失敗を恐れずにチャレンジをしやすい環境でした。

――明晴学園での学校生活で印象に残っていることを教えてください。

西脇 明晴学園は僕が小学校2年生のときに立ち上がり、中3までの8年間通いました。思い出は数え切れないほどあって・・・。友達との喧嘩も、遊んだことも、何気ない一つひとつが大切な思い出です。明晴学園は他のろう学校と違って、言語が共通なんです。普通のろう学校は第一言語が日本手話の人もいれば日本語の人もいるし、口話がメインで喋る人も、声は出さずに補聴器もつけない人もいてバラバラなんですね。でも明晴学園は全員が同じ言語、日本手話を使うんです。これは聴者の学校の日本語と同じで、コミュニケーションにずれがないので議論も喧嘩もできるし、一緒に遊ぶこともできる。そんな経験ができた貴重な学校生活でした。

――高校は聴者の学校に入学しましたが、それはどんな理由からですか?

西脇 聴者の学校に進学した理由の一つは、野球のためです。小学校1年生から始めた野球で、甲子園に対する憧れがありました。甲子園やWBCなどの大きな大会は、すべて硬式野球なんですね。ろう学校はすべて軟式だったので、夢を追うために硬式野球の強豪校に入りました。もう一つは、中学までは学校も家庭もろうの環境だったので、少しずつ聴者の社会が気になり始めたからです。この3年間で今までにない経験や刺激を受けて成長できるのではないか・・・と考えて、聴者の学校を選びました。

――高校時代はどのような学生生活を送っていたのでしょうか?そこで感じたことを教えてください。

西脇 3年間はまあまあ楽しく、だけど苦しい思い出もあり五分五分ぐらい(笑)。結果として、高校の3年間はろうのコミュニティから離れたので、“留学”をしているような感じでした。高校生活を通してさまざまな聴者と出会い、文化の違いを知ることができた。とても大きな意義がありましたね。

――どういうところが苦しかったのでしょうか?

西脇 例えば野球では、毎日練習に励んでいましたが、自分の実力のなさを思い知ることが何度もありました。それでもたくさんの同級生や先輩、後輩たちに負けないように頑張らなくてはいけない。当たり前のことではありますが、中学までの明晴学園は少人数制だったこともあり、大人数の中に入って競争することが初めてで・・・。ただこれは、ろう者としてではなく僕個人としての辛さですね。

ろう者として大変だったのはやはり、聴者の中に入ったこと。聴者の文化というのを全く知らない状況で入学したので、メールの送り方一つをとっても全然違っていて、戸惑うことが多かった。最初は本当にどうしたらいいのかわかりませんでしたが、友達や先生の助けもあり徐々に慣れていきました。改めて高校時代を振り返ってみると、僕個人としての苦しさは、実は『ろう者としての自分』を見るきっかけにもなっています。実際にろう者と聴者には多くの壁があるのを知り、でもその壁は努力や工夫次第で乗り越えられるものもたくさんある。それを知られたこともあり、高校時代は「五分五分」ですね。

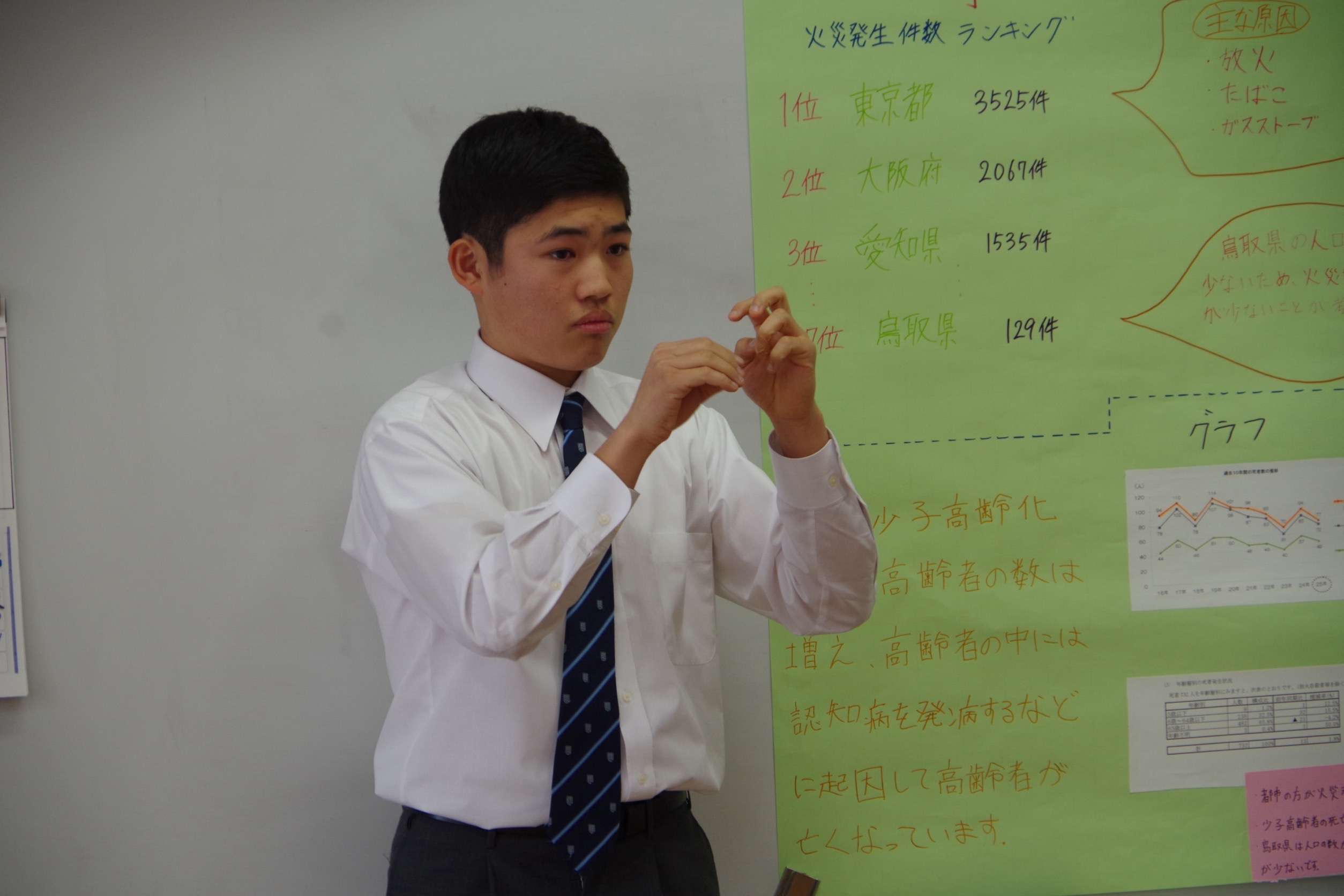

――その後進学した大学で、印象的なテーマで研究をされていますね。

西脇 高校時代はほぼ毎日野球に打ち込み休みがなかったので、結果的にろうのコミュニティを離れていました。ただ大学生になって改めてろうのコミュニティを俯瞰してみたときに、その「必要性と危機」を感じたんです。ろうのコミュニティには手話言語があり、独自の文化があります。にもかかわらず、マジョリティである聴者のコミュニティには、彼らの価値観として「しゃべれる方がいい」「きこえる方がいい」という意識が流布していますよね。そのわかりやすい例の一つが、人工内耳です。聴者の目線で、“ろう者でもきこえるように治してあげた”ものですが、人工内耳をつける子供が増えることで、ろうのコミュニティや手話、文化が失われていくんじゃないかなと少し危機感を抱いています。

そういった観点から、『きこえるようにする』ことが果たして本当に良いのかどうか・・・。それを広く考えてもらうには、もっとろう文化やろうの価値を聴者に示していく必要があると感じたんです。そこでろうのコミュニティをもっと深めていきたいという思いから、自分ができることは何かを探しつつ活動し始めました。

――実際にはどのような活動をしていたのでしょうか?

西脇 いろいろな活動をしましたが、印象に残っているのは全国のろうの大学生を中心に集まって交流をする“全国ろう学生懇談会”。年に1回開かれる合宿では自分たちの取り巻く環境について手話で議論するのですが、それがかなり熱いんです。ろう者の中でも視点や観点、思うことは人それぞれですし、自分にない意見に触れることは刺激的で、とても有意義でした。

あとは手話言語学の研究に携わっている方との出会いがあり、その研究室のお手伝いもしましたね。そういった流れから手話指導や手話講師としての活動が始まっていき、対外的に手話で表現する機会が増えてきて、20歳になった頃には舞台の出演オファーを受けるようにもなって・・・。それが今の役者の道に繋がっています。

――舞台のオファーがくるようになったきっかけは何だったのでしょうか?

西脇 実は僕自身もよくわからないのですが、思い当たるとすれば成人式かな・・・。区から成人式の代表スピーチの応募があるから申し込まないか、という話が来たんです。そういうスピーチは聴者がやるものだという気持ちがあったので正直迷ったのですが、申し込んでみたら幸か不幸か選ばれてしまい。当時はコロナ禍だったので式典はネット配信で行われたのですが、その映像を観た方から「舞台はどうか」「演技の道はどうか」とオファーがきたのではないかな・・・。それまでは演劇の道というのは全く考えていなかったですし、言い方が合っているかわかりませんが、自分では裏方の方が合っていると思っていました。それなのに今ではいろいろな機会をいただき表舞台に立っています。不思議ですよね。

――高校の文化祭で演劇を披露したのがきっかけで役者を目指したのかと思っていました。

西脇 良い経験ではありましたが、それは違います(笑)。高3の文化祭で僕たちのクラスは演劇をやることに決まり、全員がそれぞれ演者、照明、美術のどれかを担当することになりました。そのとき自分としては、手話で演じたところで誰もわからないし・・・と、演者になるなんて考えてもみなかった。なので美術をやろうかと思っていたら、文化祭委員から「西脇くんは絶対演者だよ」って指名をされて。そのときはまだシナリオもできていなかったのですが、「ろうの役でもいいから演者になって」とかなり積極的にオファーしてもらい演者になったんです。聴者の学生の中に僕一人がろう者という環境の中で、「西脇が入った方が良いものができる」と言われたこと、ろう者と聴者が一緒に舞台をつくる、演じるという経験ができたことはとても貴重でしたね。

――西脇さんは昨年、座・高円寺の舞台『夏の夜の夢』のオーディションを受けて合格し、妖精パック役で出演しています。なぜオーディションを受けようと思ったのでしょうか??

西脇 NHKで放送された特別ドラマの方にも出演していたのですが、その関係者グループの中に、座・高円寺の「劇場へいこう!」(※)という企画で同じテーマの演劇を行うこと、そのオーディションが行われるという情報が入ってきたんです。それまではオファーをいただいた仕事をするだけだったので、オーディションへの参加自体が初めてのチャレンジでした。さらにこの劇は聴者の演劇であり、ろうコミュニティの舞台の出演が中心だった自分にとって、今までにない挑戦ができると思い応募したんです。

※「劇場へいこう!」:東京都杉並区の公共劇場「座・高円寺(杉並区立杉並芸術会館)」にて毎年秋に行われる企画で、大人も子どもも一緒に楽しめるレパートリー作品2本を上演している。中学生以下は無料で鑑賞できるほか、杉並区内の小学校に通う4年生を招待しての公演も実施。西脇さんは同企画で2024年8月に上演された『夏の夜の夢』に、オーディションを勝ち抜き出演を果たした。同作は本年9月から10月にかけて、座・高円寺のほか、メディキット県民文化センター(宮崎)、全国の小中学校の体育館で公演を行う予定。

――オーディションを受けたのは、演劇の道を志したいという気持ちが大きくなったからでしょうか?

西脇 演じたいという気持ちはもちろんありましたが、それと同時に、社会の中に僕が入ることによってろう文化や、ろうのコミュニティを盛り上げたいという気持ちがありました。今まで生きてきたろうコミュニティの中で培ったものを、僕が外に出ることによって派生させることができるのではないか、劇を観た人に何かを伝えられたら素敵な化学反応が起きるのではないか、という期待があったんです。その思いこそが、僕の活動の指針です。

――ここまで「ろう文化」「ろうコミュニティ」というワードが多く出ていますが、西脇さんが思うそれらの魅力はどんなところですか?

西脇 聴者が集まると自然発生言語として日本語があるように、ろう者が集まると日本手話があるわけです。どちらの言語も2人以上になるとコミュニティが発生し、文化が生まれます。そして、文化が生まれると芸術も生まれる。手話エンターテイナーの那須映里さんがやられているようなビジュアル・ヴァナキュラー(※)と呼ばれるものは、ろうコミュニティだからこそ出来上がってきたものです。また、先ほど写真撮影中にガラスの扉を閉めたときに、音声では意思疎通ができないけれど手話ではできる、ということがありましたよね。そのように手話だからこそうまくいく、できるようなこともあるんです。

それに気づけたのは、聴者の学校に入ったことが大きい。海外に行き、日本の良さを実感することに似ていますね。だから“留学”なんて表現を使ったりもしていますが、2つのコミュニティを行き来することでお互いの魅力を知ることができ、別の視点から自分のコミュニティを見られたんです。だからこそ気づけた、ろうの魅力を発信していかないのはもったいないなと。積極的に伝えていかないと、マイノリティなのでどんどん消滅していってしまいますから。

※ビジュアル・ヴァナキュラ―:手話特有のClassifier(クラシファイアー。以下、CL)という写像的に形状を伝える方法などを用いた、視覚的表現をするパフォーマンス。ジェスチャーともまた異なる表現方法。CLは他国同士でも共通している要素が多く、言葉を発せずに視覚的に表現するため手話が分からなくても楽しめる。

――『夏の夜の夢』の芸術監督のシライ ケイタさんの印象を教えてください。

西脇 僕がオーディションに参加するまで、シライさんはろう者に会うのも、手話に触れるのも初めてということでした。なので実際にシライさんに相対したときにどう見られるのかが、とても心配だったんです。けれども僕の出演が決まると、稽古の3ヶ月も前から「ろうの役者が演じるには」について考えてくれて・・・。手話やろう文化について一から勉強して、台本も演出もかなり綿密に検討してくださったんです。その対応が心から嬉しくて、僕自身も役者としてしっかり応えたかった。自分から積極的に学ぶ姿勢を心がけて、わからないものをわからないままにせずに確認する。シライさんも僕への演出でわからないことが出てくると都度聞いてくれましたし、徐々にコミュニケーションの密度が上がるのを感じられたんです。

そうしたやり取りをするうちにお互いの理解が深まり、ろう者・聴者にかかわらず、一人の人間として尊重してくれていることを実感できました。シライさんは、手話はできませんが、目を見ているとなぜか思いが見透かされる感じがするんです。「西脇くんはどう思うの?」 目を見てそう聞いてくれるたびに僕は「遠慮しなくていいんだ」「意見を言っていいんだ」と思えた。もちろん他の出演者やスタッフの皆さん全体を巻き込んで、環境づくりもしてくれて・・・。シライさんのことは話し出すと止まらないです(笑)。

――座・高円寺ではろう者の観劇のためにタブレットの貸し出しなどを行いました。これからろう者がもっと観劇を楽しめるようにするには、どのような工夫をしていく必要があると思いますか?

西脇 僕の出演が決まったことで、ろうの観客が来てくれることが期待されたんですね。それを見越して、音声でのセリフをろう者へ伝えるための情報保障をどうしたらよいのか、という話をさせていただきました。座・高円寺はその点についても積極的に動いてくださって、この公演では「上演台本の事前貸し出し」と観劇当日の「字幕タブレットの貸し出し」を行いました。おかげでろう者にも一定のレベルで楽しんでもらうことができたんです。

でも、実際には課題はまだまだあります。例えば、「情報保障」と「舞台を楽しむこと」をどのようなバランスでやっていくのか。情報保障として文字で表示すればそれでいいのかというと、それはまた違うんです。本来は観客の第一言語で情報を得られるのが一番良い。ですが、となると手元のタブレットだけでは足りないんです。ろう者にも日本語の得意不得意があり、高齢者には日本語教育が時代的に行き届いてない方もいますし、子供たちはそもそもタブレットに表示された漢字が読めないこともあります。となると、字幕があるだけでは情報保障をしたことにはなりません。ろうの観客は僕の日本手話でのセリフはわかるけど、他の音声はわからない。聴者は僕の日本手話はわからないけど、他のセリフはわかる。日本語への理解度の違い、聴者・ろう者の違い。その組み合わせに対しての解決策をもっと検討していかないといけないですね。個人的には、言語としての表現と、字幕で表示させるものとでは伝わるものの差と限界も感じていて・・・。「ありがとう」という単語一つでも怒りながら言っているのか、不満そうに言っているのか、心から感謝をしているのか、文字情報では伝わらないですよね。字幕で表示が出来ない機微なニュアンスをどのように届けていくか、そうした課題にこれから一緒に取り組んでいきたいです。

――「手話表現者」という肩書。とても印象的ですが、この肩書に込めた思いを教えてください。

西脇 手話を使う仕事は大きく分けて二つあり、一つは映像の隣でその説明を手話で行う、映像の日本語を手話に翻訳するというものです。登場人物の喜びや怒りなどの感情を込めて手話で表現する。まさに表現者ですね。もう一つは、ナビゲーターのような役割です。手話の語彙をしっかりとコントロールして、ろう者が見てわかる表現の質を担保する。聴者が話している語彙の選び方やイントネーションなどを、しっかりと手話言語に落とし込んで表現することが必要になります。僕は両方の仕事をしていて、どちらもタイプは違いますが“表現”が生業なので『手話表現者』という肩書を使っているんです。でもこの肩書を名乗ることも、まだ模索中です。

――役者や手話通訳などさまざまな活動をしていますが、これから取り組んでみたいことはありますか?

西脇 もっと皆さんにろう文化や手話に興味を持ってもらえるように、僕が一生懸命取り組んでいる仕事をもっと深めていきたいですね。もっと社会に浸透させたいんです。例えば『夏の夜の夢』は僕がオーディションを受けたことでろう者が舞台に入るきっかけになり、聴者がろう文化や手話に興味を持てる、またろう者も一緒に楽しめるという機会づくりにつながりました。このような機会や環境を、自分の手でもっとつくりたい。ろう者や手話をもっと社会全体に馴染ませられる活動に取り組んでいきたいです。

――今、一番頑張っているものは何でしょうか?

西脇 役者としての技術、そして手話の技術をもっと磨くことです。ろうとして育っていても、手話の語彙や表現にはまだまだ知らないことがたくさんあります。今でも初めて知る単語があったりしますし、学ぶことはまだまだ尽きません。知識を蓄え、技術を磨き、常により豊かな表現を追求していきたいです。また最近は裏方の仕事もし始めているのですが、もっと自分で運営できる力や、チームや組織を整え調整する力を伸ばしていきたい。表現する機会を自分で創れるようになりたいですね。

――いよいよ11月にデフリンピックが開催されます。東京で開催されると知ったときはどのように思いましたか?

西脇 ろう文化や手話への理解を広めるチャンスだ・・・と。それに、東京という街でろう者と聴者が一緒に暮らしていくとはどういうことなのかを考える、良いきっかけになったらいいなと思いました。東京での開催によって、世界規模の大きなイベントを気軽に観に行くことができます。日本だけでなくて世界各国の人たちと繋がることで、いろいろな刺激を得られるはずです。ろう者にとって人生の大きなターニングポイントになるでしょう。僕の活動の目的でもある「ろうコミュニティの活性化」にも、もちろん絶好の機会になると思っています。

――デフリンピックで個人的に楽しみにしている競技や応援している選手はいますか?

西脇 陸上の山田真樹選手と佐藤湊選手ですね。仕事で一緒になる機会が多く、そんな彼らが出場する可能性が高いのですごく楽しみです。それから、デフバレーボールの中田美緒選手と長谷山優美選手。二人は幼なじみなんですよ! 今回のデフリンピックには幼なじみや友人・知人がたくさん出場するので、彼らが活躍する姿を観られるのが本当に楽しみでわくわくしています。

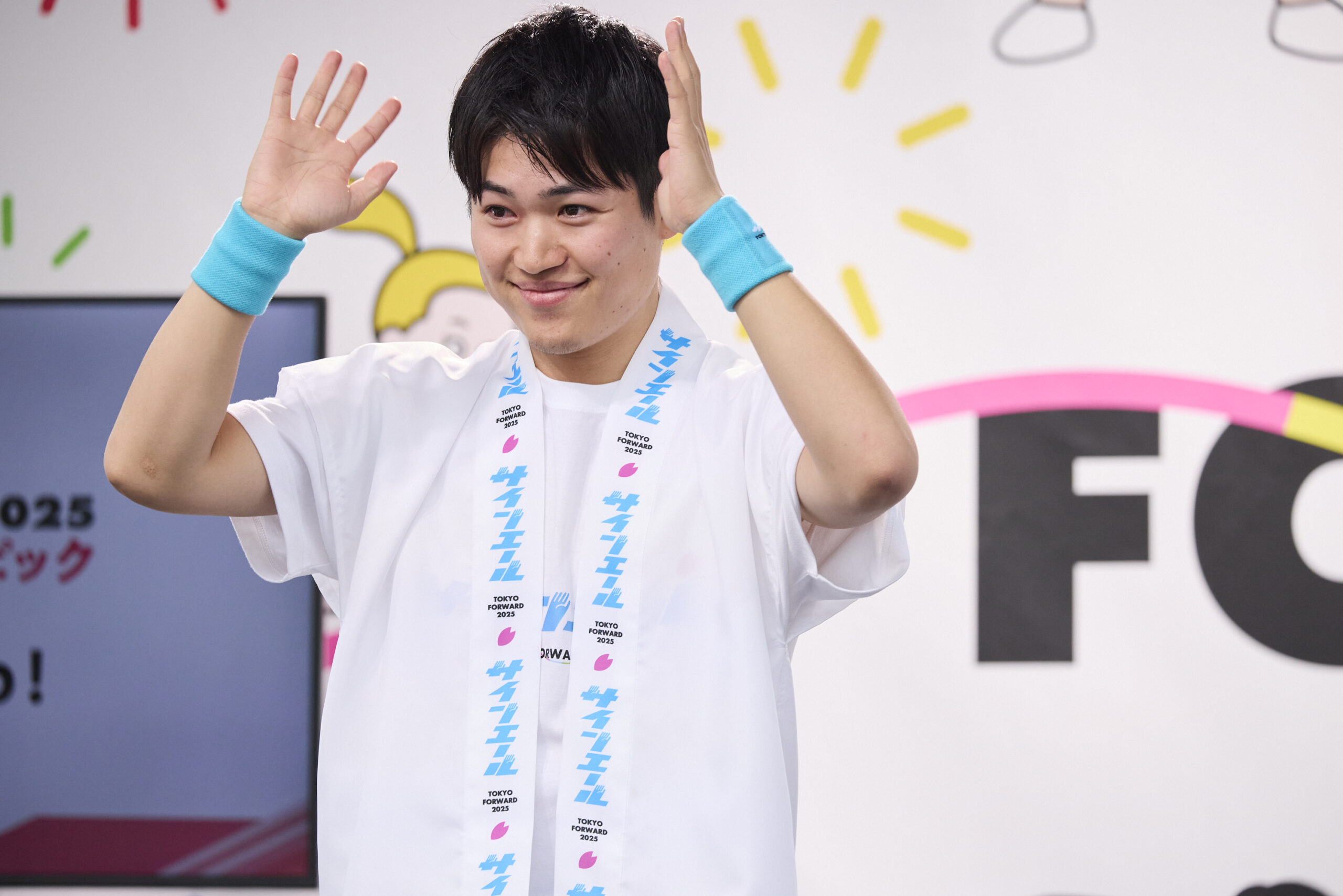

――2024年11月の1年前記念イベントでお披露目された、“目”で伝わる新たな応援のカタチ『サインエール』。その制作メンバーの一人でもありますが、サインエールをつくるうえで、どのようなことは意識されたのでしょうか?

西脇 つくると一言で言っても、0から1を生む、1から100にする、100を壊して1にするなどいろいろとありますよね。その中でもサインエールは、白紙の状態の全く何も見えていないところから生み出したものです。その制作の道のりは・・・とても厳しかったです。文化・芸術の世界で活躍し手話表現に長けた人材からデフアスリートまで集まり、4カ月かけて基本形をつくりました。今は各競技に合わせて調整しているところで、まだまだ制作途中なんです。サインエールの一番の目的は「デフアスリートに応援を届けること」であり、ろう者に伝わる応援、彼らの心が沸き立つような応援をカタチにすることです。聴者の応援の歴史は長く、その方法は多彩ですよね。それらも参考にしながら、ろう者のための新しい応援を生み出しています。難しく大変ではありますが、とてもやりがいを感じています。

――お披露目の様子を見ましたが、みんなでサインエールで応援したら、応援する側も楽しくなりそうだなと感じました。

西脇 もちろん、第一は選手のためです。でも、観客自身が観戦をより楽しむことに繋がるのが応援の魅力でもあり、その魅力をろう者に体感してもらう力がサインエールにはあります。観客みんなでサインエールをすることで会場を一つにできる。それを創ろうとしているんだと思うとプレッシャーも感じますが、どんな雰囲気を創ることができるのか・・・。本当に楽しみで仕方ありません。

デフアスリートへ想いを届け、

熱狂で会場を一つに。

――西脇さん自身はどのような思いを込めているのでしょうか。

西脇 出場が決まったデフアスリートの皆さんは、大会に向けてメラメラと闘志を燃やしていることでしょう。ろう者が自分自身を心置きなく発揮できる、主張できる場所はとても限られていて、その中でデフリンピックはろう者が主役として輝ける大事な舞台です。だからこそ、一人ひとりにしっかりフォーカスして応援を届けたい。その方法の一つにしたいという思いを込めています。

――デフリンピックが東京で開催される意義をどのように考えていますか?

西脇 最大の意義はやはり、ろうコミュニティに注目が集まることです。その上で、注目が集まったろう者がどんな思いやパフォーマンスを届けることができるか。そのためにはろう者が自分ゴトとしてしっかりと大会を盛り上げること、その過程の中で聴者と協働し、お互いに違いを尊重してもっとおおきな盛り上がりを創っていくこと。それが新しい社会をつくることに繋がっていきます。そのきっかけを少しでも多くの方に感じてもらいたい。そのために僕ができることを丁寧に、だけど大胆に積み上げていき、もっともっと盛り上げていきたいと思っています。

――熱い意気込みをありがとうございます! 最後に読者の皆さんへメッセージをお願いします。

西脇 皆さんには『知る』ことを怖がらないでほしいです。最初は遠巻きに見るだけでもいいんです。ただ、確かにそこにあるんだということを知ってもらえたら、もう少しその先へ、そこにはろうの文化や手話、オリジナルのコミュニティがあることを知ってほしい。

今まで知らなかったことを知り、自分の中に深く落とし込むとそれまでの常識や価値観が壊れます。その破壊を認め、咀嚼してみてください。積み重ねたその先に、新しい自分と出会えるチャンスが潜んでいるんだと思います。そんな『知る』ことへのチャレンジを、東京2025デフリンピック、そしてサインエールを通じてしてみませんか? 皆さんと一緒に挑戦できることを、心から楽しみにしています!

西脇 将伍(にしわき しょうご)/2000年 東京都生まれ

手話表現者

ろう親の元に生まれ、中学までバイリンガルろう教育を受けて育つ。高校よりインテグレーションし、大学では「ろうコミュニティの必要性と危機」をベースとして、多岐にわたる活動に注力する。ボンクリ2021「音のないオンガク会」やNHK「手話劇!夏の夜の夢」出演。2023年にはデフアクターズ・コース2期生修了。

現在、5005やしゅわえもん、異言語Lab.など多様な団体やプロジェクトに携わる傍ら、「手話で表現する人」として、NHK「手話で楽しむみんなのテレビ」「みんなの手話」など様々なメディアや公演に出演中。

来たる2025年11月に東京で開催されるデフリンピックに向けて、デフアスリートへ届ける新しい応援のカタチ「サインエール」の制作を主導する。

Instagram:shogo_nishiwaki

《サインエール》

Web:https://www.tokyoforward2025.metro.tokyo.lg.jp/news241217/

text by 木村 理恵子

photographs by 椋尾 詩

撮影協力:NPO法人劇場創造ネットワーク/座・高円寺

2025.04.08

信念の込められた眼まなざし。想いそのものが紡がれる手話。 ろうの世界で育ち、聴の世界を知り、そして辿り着いた価値観と危機感。 高い好奇心とこれまでに無いアプローチで、ろうの新たな活躍の道を模索しているのが西脇将伍だ。 『 […]

2025.04.08

信念の込められた眼まなざし。想いそのものが紡がれる手話。 ろうの世界で育ち、聴の世界を知り、そして辿り着いた価値観と危機感。 高い好奇心とこれまでに無いアプローチで、ろうの新たな活躍の道を模索しているのが西脇将伍だ。 『 […]

2025.02.28

今では広く大衆に受け入れられているインフルエンサー、三津家貴也。 競技者として辿り着いた夢の舞台には、想像していた興奮は無く、 あったのは陸上競技への虚しさと、少しだけ多い「いいね」だった。 挫折を味わいながらも辿り着い […]

2025.02.28

今では広く大衆に受け入れられているインフルエンサー、三津家貴也。 競技者として辿り着いた夢の舞台には、想像していた興奮は無く、 あったのは陸上競技への虚しさと、少しだけ多い「いいね」だった。 挫折を味わいながらも辿り着い […]